現在選択されている項目

68 件の絞り込み結果

ステージ5 Information 患者と医療従事者への教育と情報提供

- 項目

- 推奨地域連携の実施

事例詳細

Q&A

地域連携は、いつ、誰が、どのように始めたのですか。

2006年、多くの整形外科医が関わり、当院と回復期病棟をもつ近隣の6病院との間で大腿骨近位部骨折地域連携パスを開始しました。

- 回答施設

磐田市立総合病院

- 施設種別

急性期

具体例

- いつ

急性期病院として地域の骨粗鬆症薬物治療の継続率を高めようと考えた頃

- 誰が

整形外科医

- どのように

-

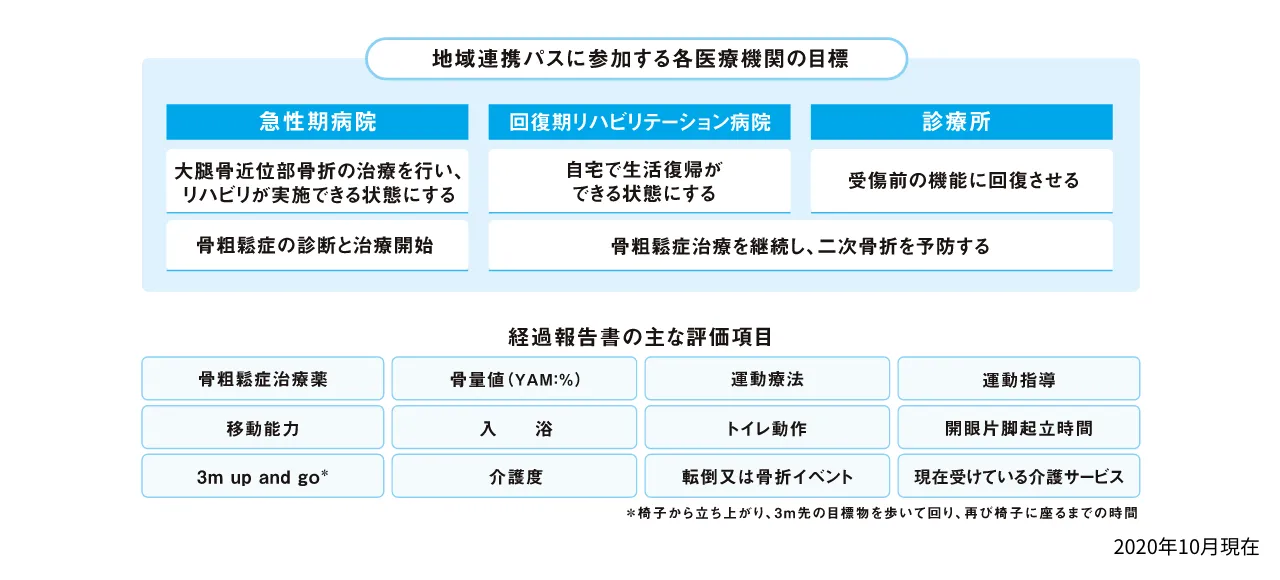

- 同施設では、地域連携パスを活用した治療の中でFLSを実施している。

- 2006年に、当院と回復期病棟をもつ近隣の6病院との間で大腿骨近位部骨折地域連携パスを開始した。

- 2010年には診療所も参加するスタイルで2つの医療圏にまたがって運用される県西部広域地域連携パスに急性期病院のひとつとして参加し、以後大腿骨近位部骨折の治療では地域連携パスを運用することを原則としている。

- 2012年に地域連携パスに参加する医療機関で協議し、急性期病院で処方された治療薬は回復期リハビリテーション病院や診療所でも継続されやすいことから、急性期病院が率先して骨粗鬆症治療薬を処方することを申し合わせた。どの骨粗鬆症治療薬を処方するかは各医療機関の判断でよいとするルールで、急性期病院が積極的に骨粗鬆症治療薬の処方を行うようにしているのが特徴。

- 現在は8つの急性期病院、22の回復期リハビリテーション病院、121の診療所が参加するネットワークを形成、対象エリアは浜松市、磐田市など7市1町でおおよそ静岡県の面積の約1/3をカバーし年間約1,400件の大腿骨近位部骨折患者さんを扱っている。

- 地域連携パスによる大腿骨近位部骨折の治療は、術後在院日数や退院後の経過観察期間を短縮しベッドの稼働率を高めるなど、急性期病院にとって意義のある結果をもたらしている。さらに骨粗鬆症治療薬を積極的に処方することになったため、治療薬の重要性を患者さんや家族に説明することが必要となり、ここにFLSを導入している。

参考資料

図表をクリックすると拡大してご覧になれます。

POINT!

- 2006年、多くの整形外科医が関わり、当院と回復期病棟をもつ近隣の6病院との間で大腿骨近位部骨折地域連携パスを開始

- 2022年現在このパスには8つの急性期病院、22の回復期リハビリテーション病院、121の診療所が参加し、急性期病院が率先して骨粗鬆症治療薬を処方

- 当院での骨粗鬆症治療の必要性の啓発にFLSが寄与

2023年1月 山﨑 薫先生(病院長)確認

JP-DA-2500452