現在選択されている項目

68 件の絞り込み結果

ステージ5 Information 患者と医療従事者への教育と情報提供

- 項目

- 推奨地域連携の実施

事例詳細

Q&A

地域連携は、いつ、誰が、どのように始めたのですか。

2006年から運用している大腿骨近位部骨折の地域連携パスを参考に、2018年より橈骨遠位端骨折版のパスを独自に作成し運用しています。

- 回答施設

磐田市立総合病院

- 施設種別

急性期

具体例

- いつ

大腿骨近位部骨折の地域連携パス構築後の2018年

- 誰が

整形外科医

- どのように

-

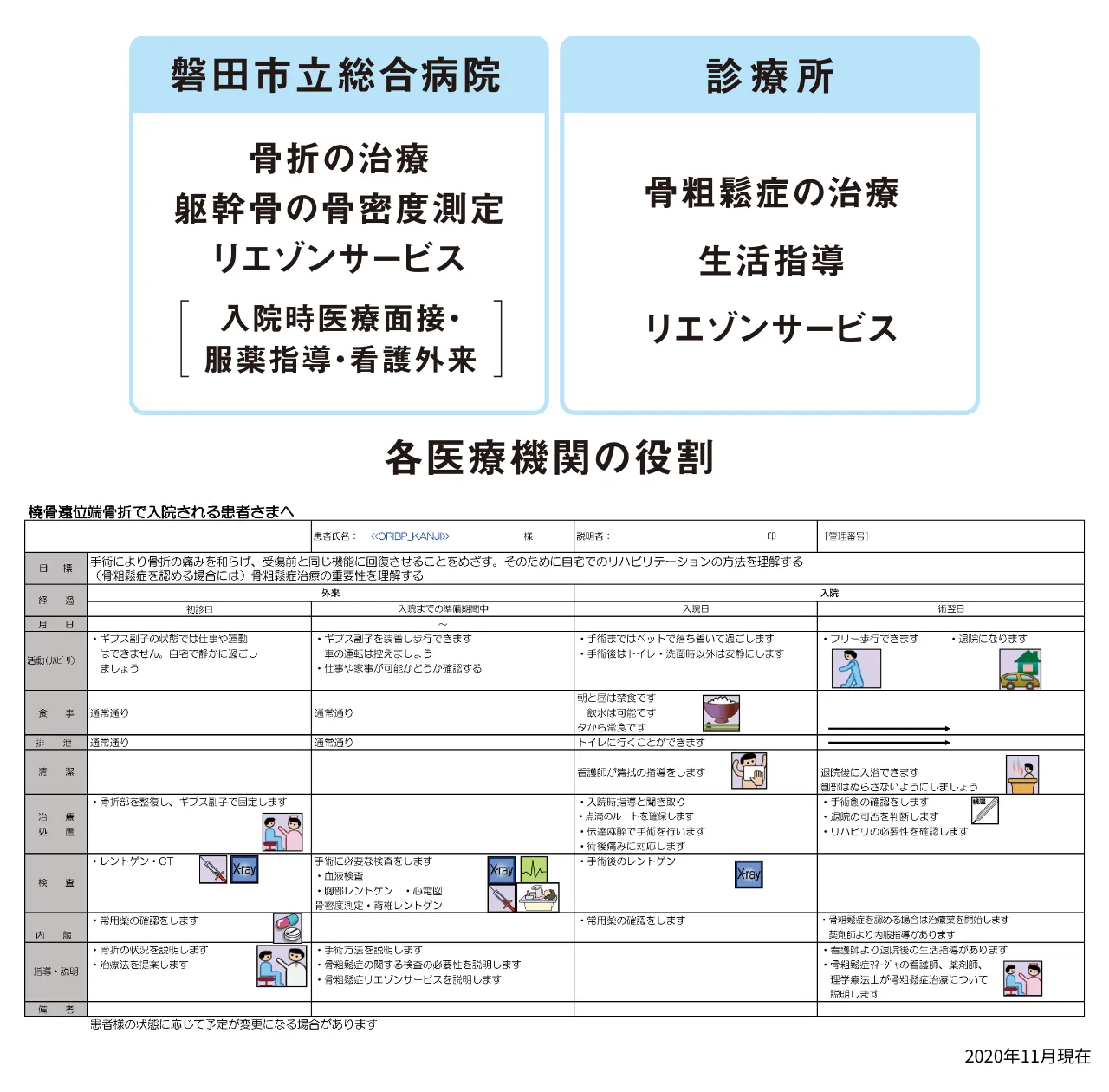

- 2006年に急性期病院と回復期リハビリテーション病院による病病連携という形でスタートした大腿骨近位部骨折の地域連携パスの実績や内容などを参考に、2018年より橈骨遠位端骨折の地域連携パスを独自に作成し運用している。

- 同パスは、磐田市医師会と磐周医師会(磐田市の豊岡地区、浜松市天竜区、袋井市、森町の診療所で構成)との間で運用しており、40歳以上の橈骨遠位端骨折患者さんで入院して手術を受けた患者さんを対象にしている。

- 入院時検査では脊椎X線撮影や骨密度測定を行い、骨粗鬆症の評価を実施、YAM値80%未満の場合には入院した時の医療面接時に骨粗鬆症マネージャーの看護師がFLSを開始する。

- 退院日(手術翌日)に骨粗鬆症治療薬を処方し、骨粗鬆症マネージャーの薬剤師が服薬指導を行っている。

- 退院後の定期的な骨密度測定は同院が担い、その際に看護外来で、骨粗鬆症薬物治療の継続の意義を伝えたり、服薬確認などを実施するが、骨粗鬆症薬物治療そのものや生活指導は連携先の医療機関が担う。

- 橈骨遠位端骨折は脆弱性骨折の中でも最初に生じやすい骨折であり、適切な骨粗鬆症治療によって二次骨折リスクの軽減が期待できることから、チャンピオンドクター*である整形外科医が多職種によるサポートには意義があると考え、取り組みを始めた。

- 対象患者さんの中には非連携先を受診する患者さんも一定数いるが、その場合でも骨粗鬆症薬物治療が継続されるよう、同院が手紙で治療継続の依頼を行っている。

- 多くの医療機関に参加いただけるよう地域の医療機関向けに定期発行している冊子で呼びかけるなど、積極的な働きかけを行っている。

*院内でFLSの活動を推進していくためにリーダーとしてチームをけん引する医師

参考資料

図表をクリックすると拡大してご覧になれます。

POINT!

- 大腿骨近位部骨折の地域連携パスの実績や内容などを参考に、橈骨遠位端骨折のパスを独自に作成し運用

- 退院後の定期的な骨密度測定は同院が担い、看護外来で骨粗鬆症薬物治療の継続の意義を伝えたり、服薬確認などを実施するが、骨粗鬆症薬物治療そのものや生活指導は連携先の医療機関が担当

- 多くの医療機関に参加いただけるよう地域の医療機関に向けて定期発行している冊子で参加の呼びかけを実施

2023年1月 山﨑 薫先生(病院長)確認

JP-DA-2500452